Iconographie moderne du charivari

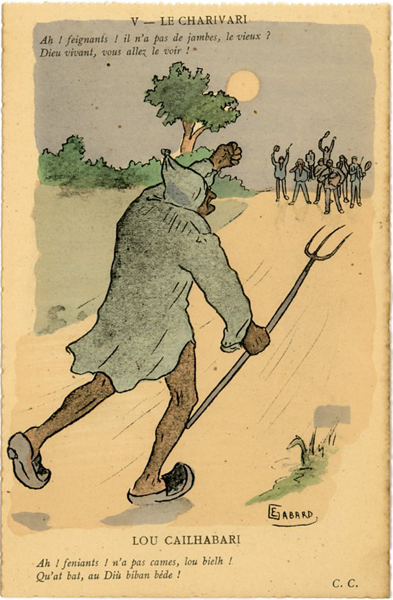

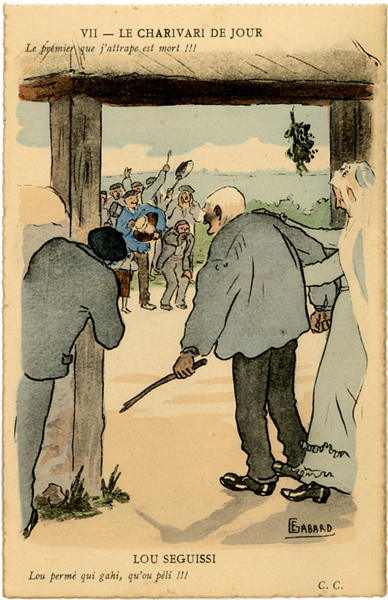

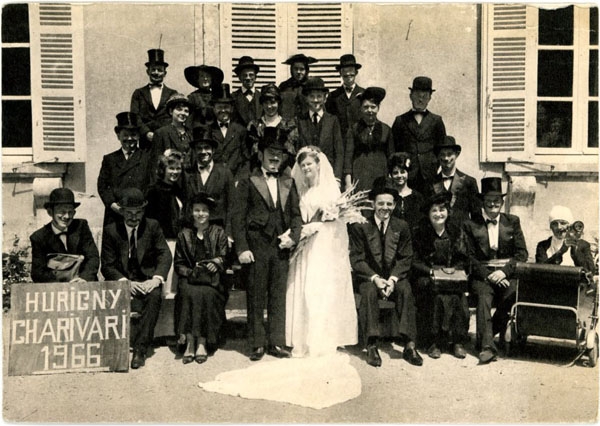

Sont reproduits ici, des cartes postales, des cartes photographiques, une image du chocolat Côte-d'Or (B), et quelques autres documents.

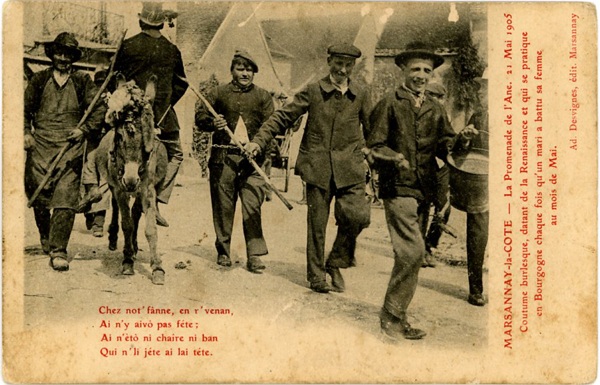

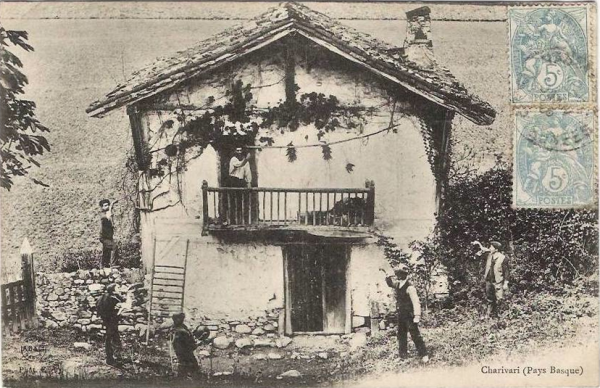

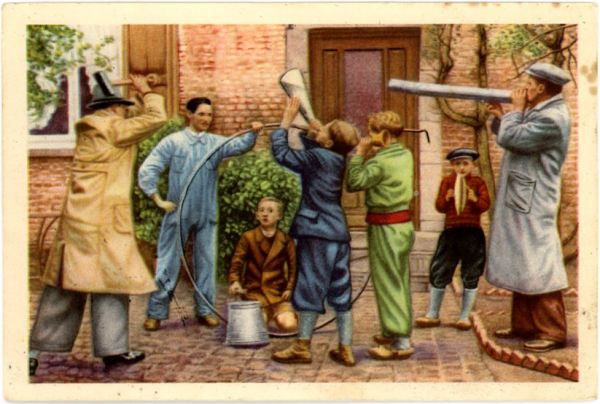

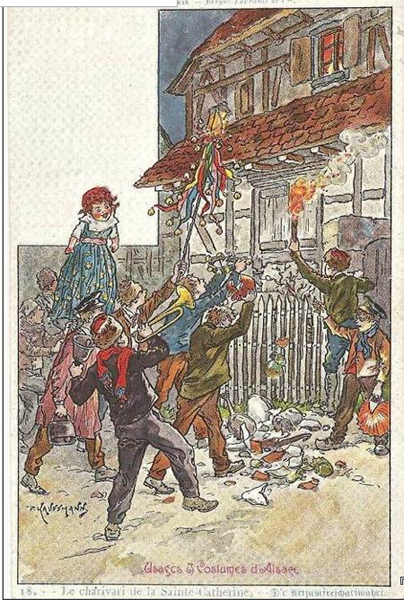

Seuls certains documents sont relatifs à des charivaris traditionnels, ceux qui se rapportent à Marsannay-la-Côte (F-21), au Pays basque, à Kempen (B), à la Sainte-Catherine en Alsace, ainsi qu'une carte postale humoristique en deux épisodes.

Il semble, par contre, que les cartes postales et cartes photographiques relatives à Serrières (07), Bragny, Hurigny, Macon et Blany-Laizé (F-71) nomment "charivari" des manifestations avec travestissement, sans doute des bals (?), sans lien avec les raisons du charivari traditionnel. Ainsi, en 1943, la carte photographique représentant un travestissement au profit des prisonniers de guerre.

Dans ces derniers cas, "charivari" est devenu une sorte de nom commun pour désigner une mascarade.

Jean Bart, dans Vieux Souvenirs d'un Village de la Côte. Mon vieux Marsannay, ses anciens vignerons, ses "Pataras" (1978), distingue le charivari de la « menée de l'âne ».

Le charivari à Marsannay-la-Côte, au début du XXe siècle

« Cette très vieille coutume n'est pas spécifiquement bourguignonne, contrairement à ce que l'on croyait dans notre région. On la signale en Angleterre au XVIe siècle, et un peu partout en France. On "menait" le charivari lorsque, par exemple, un jeune homme épousait une dame un peu mûre, ou lorsqu'entre le marié et la mariée, il y avait une trop grande différence de situation. Chez nous les raisons étaient autres […]

Lorsque les futurs époux étaient tous deux de Marsannay, le fiancé, quelques jours avant son mariage, "noyait sa vie de garçon". Tous les jeunes gens étaient invités au café et, pendant une grande partie de la nuit, c'était au moyen de libations que l'on enterrait le célibat du futur ; souvent même un bal avait lieu, auquel la jeunesse était invitée.

Or, lorsque ces joyeusetés étaient omises, les jeunes gens menaient alors le charivari. Le soir des noces, ils attelaient des chevaux à des rouleaux en fonte ; ceux-ci étaient à moitié remplis de cailloux pour faire le plus de bruit possible, et c'est au galop que les chevaux parcouraient la rue où le banquet avait lieu. En même temps tous les jeunes gens, par des cris et des chants, et munis de casseroles faisaient grand tapage jusqu'à ce qu'un membre de la famille, excédé par ce bruit, vienne "donner la pièce" que les mariés avaient délibérément oublié de donner. […]

La menée de l'âne à Marsannay-laCôte, en 1905.

J'étais gamin lorsque cette coutume fut suivie pour la dernière fois. Il faut dire que pour mener l'âne, il fallait primo qu'un mari batte sa femme en public, ce qui n'est pas tellement fréquent ; secundo, que la correction se situe au mois de mai, ce qui laissait au mari cruel onze mois pour taper sur sa femme sans être exposé au déshonneur de se voir "mener l'âne". Un souvenir m'est resté de cette mascarade. Une tante qui me gâtait beaucoup était venu me chercher pour que j'assiste à cette scène exceptionnellement rare. C'est grâce à elle si je peux, plus de soixante-dix ans après, décrire cet ancien usage.

Devant un cortège composé de jeunes gens munis de gamelles leur servant de tambours, un âne était conduit par la bride ; sur cet âne, l'un des garçons était monté à califourchon et à l'envers (la tête du côté de la queue de l'animal). Derrière, un cheval tirait une "bréarde" sur laquelle était placé un tarare [une petite batteuse à main qui par ventilation sépare les grains de la paille], mais à la place des graines, c'était des cendres qui étaient projetées sur tous les curieux accourus dans la rue. Le bruit, la poussière, tout ce tintamare m'avaient véritablement effrayé et c'est en pleurant que je rentrais à la maison. Les anciens prétendent que cette coutume remonte au moyen-âge. »

Avatars du charivari

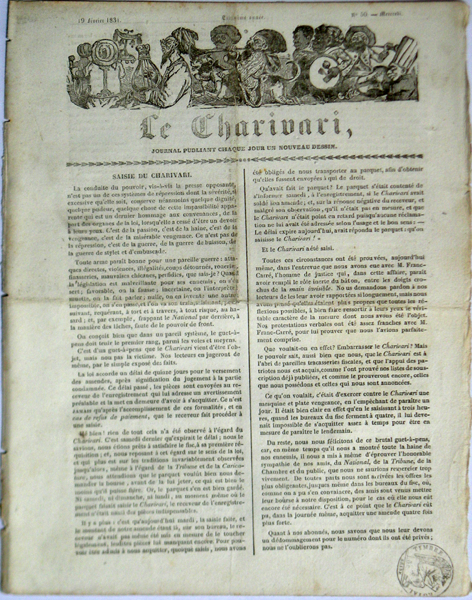

Le terme « charivari » a fini par désigner des réalités étrangères au rituel traditionnel :

— un simple chahut d'enfants turbulents ;

— le titre d'une revue parisienne : celle créée par Charles Philippon et dont le premier numéro parut le 1er décembre 1832 ;

— le sous titre d'une revue anglaise : Punch or the London Charivari, fondée par Henry Mayhew, Joseph Stirling Coyne et Mark Lemon, et dont le premier numéro parut le 17 juillet 1841 ;

— le titre de la traduction française d'un roman de René Fülöp-Miller (Plon, 1936. Le titre allemand était Katzenmuzik)

— un parfum (!)

…

Crédits iconographiques :

CPA, CPM et CPh, coll. part. M/C